Zeina Abirached, le dessin d’un destin

Dans le contexte de crise actuelle liée à l’épidémie de coronavirus, votre revue a décidé de mettre chaque jour en ligne, depuis le 20 mars – journée de célébration de la francophonie – et tous les jours à midi, un article du « Français dans le monde » en libre accès. Aujourd’hui, le portrait de la dessinatrice libanaise ZEINA ABIRACHED, à retrouver dans le numéro 423 de mai-juin 2019. Bonne lecture (et bon courage) à toutes et tous !

Deux villes, deux alphabets, deux langues : l’œuvre de l’artiste beyrouthine Zeina Abirached se tisse entre Orient et Occident dans un noir et blanc lumineux. Nous l’avons rencontrée à Paris, où elle a pris ses quartiers depuis maintenant quinze ans. (Par Clément Balta)

Il y a quelques années, au hasard d’une escale à Madrid, elle a découvert les peintures noires de Goya et Les Ménines de Velázquez « en vrai ». Choc esthétique. L’art qui vous tombe dessus sans l’avoir anticipé, c’est un peu le début de l’histoire pour Zeina Abirached.

Nous sommes au début des années 2000, elle fait des études de graphisme à Beyrouth. Majeure de sa promo elle peut poursuivre dans la publicité avec un revenu confortable. « Mais après chaque entretien d’embauche, j’avais la nausée. Je me suis dit : tiens, il y a peut-être un problème », lance-t-elle dans un éclat de rire. Car l’humour n’est jamais loin chez Zeina Abirached, opérant toujours la bascule nécessaire pour ne pas tomber du côté sombre, comme cette alternance de noir et blanc que constitue son œuvre. Son œuvre, justement. Elle commence avec [Beyrouth] Catharsis, un titre comme un programme. Écrit en 2001 pour échapper à l’univers de la pub, mais aussi parce qu’elle éprouvait la nécessité de se souvenir. Un devoir de mémoire, à la fois intime et collective, dont il lui fallait trouver la forme. « Au Liban, les programmes scolaires s’arrêtent en 1975. On n’étudie pas la guerre civile, alors qu’elle a duré 15 ans. J’étais adolescente lors de la reconstruction et j’ai assisté à la disparition du Beyrouth que je connaissais. Du jour au lendemain plus personne n’a évoqué ce qu’on a vécu. À la fin de la reconstruction, j’ai éprouvé le besoin urgent d’en parler. »

Un impératif qui devait trouver un plus large écho. « C’était tellement puissant de faire ce livre que j’en étais surprise moi-même, avoue Zeina. Ce n’était pas prémédité pour moi d’être autrice de BD, je ne me l’étais jamais dit. Mais une prof m’a dit : ‟Interdit de laisser ça dans un tiroir !” » Elle envoie plusieurs copies à des éditeurs parisiens. Refus. « J’ai décidé d’aller voir sur place avant de déclarer forfait. » Elle débarque à Paris en 2004, s’inscrit en animation aux arts déco. Elle réalisera d’ailleurs un petit film, Mouton, qu’on peut encore voir sur YouTube. « Mais ce n’était pas le but ultime, je voulais démarcher les éditeurs, rencontrer des gens. » Elle fait la connaissance de Frédéric Cambourakis, qui deviendra l’éditeur de ses six premiers livres, dont [Beyrouth] Catharsis, sorti finalement en 2006. Quinze ans après, Zeina Abirached est toujours parisienne et fait régulièrement la navette entre son pays natal et son pays d’adoption.

Retrouver la rue de son enfance

Sur ce socle cathartique vont se construire ses livres, méticuleuse reconstitution d’un Beyrouth détruit et oublié, en même temps que d’une enfance marquée par la guerre. Il y a ainsi un certain paradoxe à vouloir brosser le portrait de Zeina Abirached. Parce qu’un dessin vaut mieux qu’un long discours et qu’on trouve dans ses livres sa propre histoire. « Tout est vrai », lance-t-elle. Vraie, l’histoire de la rue Youssef Semaani de [Beyrouth] Catharsis, « là où j’ai grandi ». Une rue transformée en impasse par un mur symbolisant la ligne de démarcation, cette ligne verte qui séparait la ville en deux, faisant du quartier chrétien de Beyrouth Est où elle résidait un lieu périlleux et coupé du monde.

S’opère alors dans son œuvre une focalisation qui imite le mouvement de retrait auquel oblige le conflit. D’abord au 38 de la même rue, qui donne son titre à un ingénieux « livre-objet » qui se déplie en plusieurs bandelettes racontant chacune un habitant de son ancien immeuble. Une exploration qu’elle poursuit dans Mourir partir revenir. Le Jeu des hirondelles, en se concentrant cette fois sur son appartement du premier étage et plus précisément l’entrée, plus sûre durant les bombardements. Mais le vrai déclencheur du livre, c’est une archive vidéo qu’elle découvre en avril 2006. Un reportage de la télé française sur la guerre du Liban réalisé en 1984. Une rue dévastée, des murs criblés de balles et des voitures calcinées. On monte un escalier, une porte s’ouvre sur des gens confinés dans un vestibule. Une dame vêtue d’un pull en mohair rose dit : « Je pense qu’on est quand même, peut-être, plus ou moins, en sécurité ici. » C’est la grand-mère de Zeina. « J’étais à Paris et tout d’un coup, sur l’écran de mon ordinateur, ma grand-mère faisait irruption et m’offrait un bout de notre mémoire. Ça m’a bouleversée, je me suis dit que c’était peut-être le moment d’écrire enfin le récit qui me travaillait depuis un moment déjà. »

Ainsi l’œuvre de Zeina Abirached chemine-t-elle entre deux mouvements, l’un spatial et l’autre temporel. Dans son deuxième ouvrage, Je me souviens, elle raconte comment « pour échapper au franc-tireur, on devait continuellement réinventer les façons de circuler et d’appréhender l’espace. C’était une question de survie ! » La référence à Perec n’est pas anodine, car le montage graphique se double d’un jeu avec les mots. « Ce qui me passionne c’est le rapport entre le texte et l’image, le décalage que tu peux créer. Mes livres sont autant écrits que dessinés. » Et toujours en noir et blanc, car c’est ainsi qu’elle « entend » l’image. Le terme est juste si l’on se réfère à l’œuvre qui l’a vraiment fait connaître, Le Piano oriental.

Le Piano oriental, c’est aussi une autre musique, celle de la langue. La langue arabe et la langue française, liées pour ne plus former chez elle qu’une seule langue. En épigraphe, Zeina Abirached place d’ailleurs une citation de Mahmoud Darwich : « Qui suis-je ? C’est une question que les autres posent. Moi, je suis ma langue. »

« Je suis ma langue »

Cette fois, Zeina remonte au Liban d’avant-guerre et conte l’histoire de son arrière-grand-père. Il s’était mis en tête d’inventer un piano avec ce quart de ton propre à la musique orientale. Il y parviendra au bout de dix ans et avec l’aide d’un manufacturier viennois. Cet exemplaire unique se trouve encore à Beyrouth. Sauf qu’il n’est plus unique. Car à force d’exhumer le passé l’artiste a fini par inspirer le présent. Un facteur de piano belge l’a contactée peu après la sortie du livre. Il voulait faire venir le piano. Trop cher. Qu’à cela ne tienne, grâce à l’aide de la mère de Zeina, il a construit « l’arrière-petit-fils » du piano oriental ! Que nous avons même eu le plaisir d’entendre, le 12 avril dernier, à Paris, lors du « concert dessiné » original qu’elle a conçu à partir du livre.

Mais Le Piano oriental, c’est aussi une autre musique, celle de la langue. La langue arabe et la langue française, liées pour ne plus former chez elle qu’une seule langue (voir planche). En épigraphe, Zeina Abirached place d’ailleurs une citation de Mahmoud Darwich : « Qui suis-je ? C’est une question que les autres posent. Moi, je suis ma langue. » « Le premier bilingue francophone de la famille était mon grand-père paternel, qui était drogman [traducteur officiel] pendant le mandat français, explique-t-elle. Le français a toujours été ma langue d’écriture, celle des livres et des BD qui m’ont inspirée. Mais c’est aussi un rapport compliqué et qui évolue avec le temps. Pendant la petite enfance, l’arabe était la langue de l’extérieur et du danger, des miliciens, des mauvaises nouvelles à la radio. Le français, lui, était une poche de sécurité, de rêverie. » Un refuge en somme.

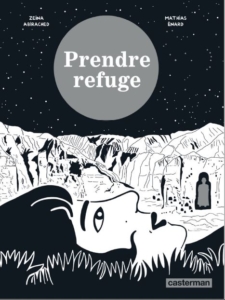

Et c’est encore par la langue que s’opère sans doute le lien avec son dernier livre, Prendre refuge, ce récit non autobiographique qu’elle cosigne avec Mathias Énard. Le prix Goncourt 2015, porté depuis toujours vers l’Orient, et la Libanaise partie pour Paris étaient destinés à se croiser. Comme s’entremêlent dans le récrit le destin de Neyla, exilée syrienne à Berlin, et celui d’une Européenne en expédition dans la vallée afghane de Bâmiyân à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Une autre histoire de passé et de présent, de langue perdue et retrouvée, qui correspond bien à l’art de Zeina Abirached et ne doit plus rien au hasard.

——————————–

1981 : Naissance à Beyrouth

2004 : Arrivée à Paris

2005 : [Beyrouth] catharsis (Cambourakis)

2007 : Mourir partir revenir. Le jeu des hirondelles (Cambourakis)

2015 : Le Piano oriental (Casterman)

2018 : Prendre refuge, avec Mathias Énard (Casterman)